FlutterのDriftパッケージを使うメリットは、「SQLiteデータベースの作成・データの登録・抽出・更新・削除等のデータベースの操作を、SQL文を直接書かなくても、Dartの文法のみで実行できる」こと。

SQLiteは「SQLite3」というパッケージがありますが、SQLite3を使うには、自分でSQL構文を書く必要があります。

SQL構文に不慣れな人が、視覚的な操作なしにSQLデータベースを作るのは大変です。

でも、DriftパッケージにはSQLite3パッケージとの依存関係があって、SQLiteとDartとの橋渡し役をしてくれます。

この記事では、Driftの導入からメソッドの作成・実行までの基本的な流れを紹介します。

- Drift: 2.22.0

- Flutter: 3.24.4

- Dart: 3.5.4

- Android Studio: Koala(2024.1.1)

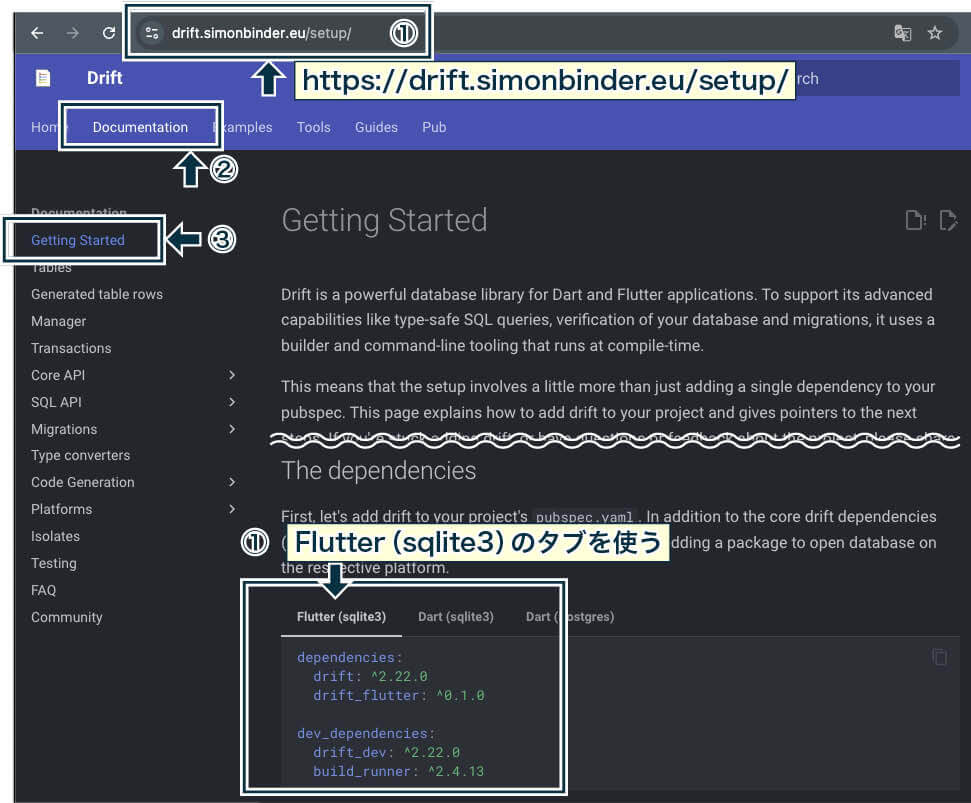

Driftパッケージのインストール

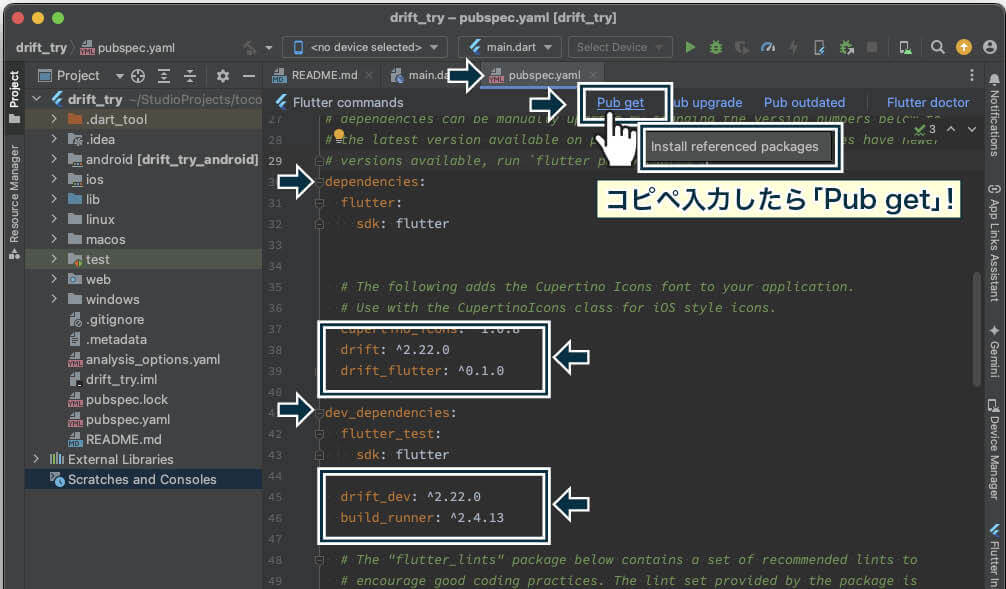

Driftを使うには、Driftパッケージの他に「drift_flutter」と、開発段階で必要なパッケージを2つインストールする必要があります。

Drift単体では機能しません。

Drift以外の複数のパッケージを一つ一つインストールするのは面倒なので、以下のようにpubspec.yamlに一度に全て入力して、pub getすることにします。

build_runnerは、もしすでに「dev_dependencies:」に入れてあるなら、バージョンをDrift指定のバージョンに書き換えればOKです。

古いバージョンのDriftでは、もっとたくさんのパッケージが必要だったけど、現在のDrift2.22.0では、この4つになっています。

でも、今後変わる可能性はあるので、導入時は公式サイトで確認すべし。

Driftの公式サイト

コマンドラインから必要なパッケージを一度にインストールする場合は、ターミナルで以下のコマンドでいけます。

dart pub add drift drift_flutter dev:drift_dev dev:build_runner詳細は、公式サイト(https://drift.simonbinder.eu/setup/#the-dependencies)の

’Alternatively, you can achieve the same result using the following command:’の項を参照。

pub.devのDriftのInstallingのページでは、「flutter pub add drift」とコマンドを走らせるように出ているけど、この方法でインストールできるのは、Driftだけです。

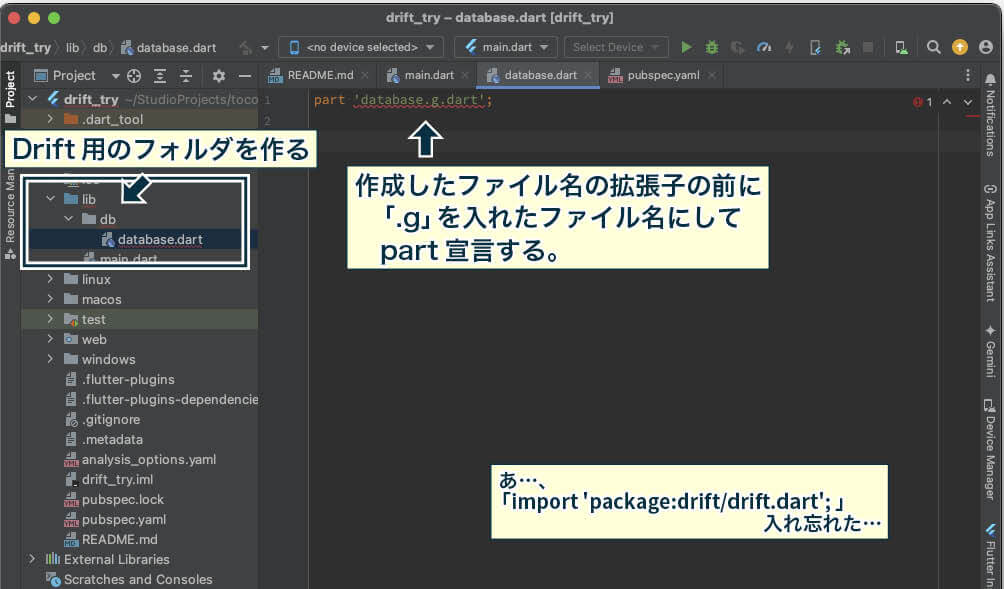

コード生成ファイルを定義

Driftを使うための一連の定義は、一つのファイルにまとめておく必要があります。

ここでは、dbフォルダに「database.dart」を作って、ここに定義を書いていきます。

Driftでは、定義ができたら「build_runner」を走らせて、別の定義ファイルを自動作成するのでDrift用のフォルダを作っておくのがオススメ。

定義ファイルには、まず「drift」のimportと「database.g.dart」をpartとして取り込む宣言文を書きます。

「database.g.dart」は、いま自分で作った「database.dart」の拡張子の前に「.g」を入れるのがDriftのルールです。

後で、Dartが「database.g.dart」を自動生成します。

import 'package:drift/drift.dart';

part 'database.g.dart';この時点ではエラーの赤い線が出てるけど、今はこのままでOK。

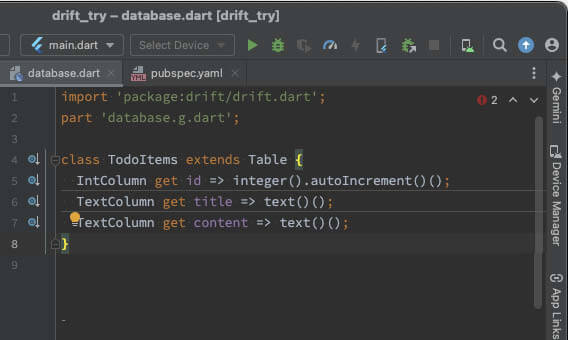

テーブルのクラスを作成

次に、DriftのTableをextendsしてデータベースのテーブルを作ります。

import 'package:drift/drift.dart';

part 'database.g.dart';

class TodoItems extends Table {

IntColumn get id => integer().autoIncrement()();

TextColumn get title => text()();

TextColumn get content => text()();

}データベース名(ここでは「TodoItems」)は、必ず「複数形」にします。

複数形の単語が「テーブル名」、その単数形が「レコード1行分」というように、Dartが自動で認識します。

テーブルクラスは、ここでは一つだけ作っていますが、複数個作ることができます。

nullableやprimaryKeyの指定、テキストなら最小・最大文字数などもテーブルクラスで指定します。

これらは、このテーブルではやってないけど、integer()には.autoIncrement()()をつけて、暗黙的に主キーとしての設定だけしてみました。

データベースクラスの作成

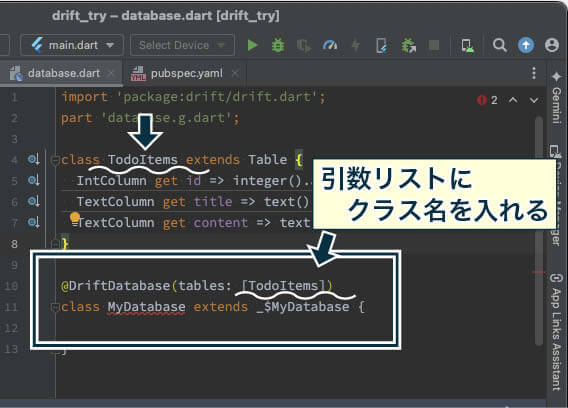

テーブルの定義ができたら、そのテーブルクラスをもとにしたデータベースのクラスを作成します。

@DriftDatabase(tables: [TodoItems])

class MyDatabase extends _$MyDatabase {

}@DriftDatabaseのtables: 引数には、作成したテーブルクラスを指定します。

複数形が「Categories」のような、単数形の「Category」に単に「s」をつけない単語をテーブルクラス名に使うときは、次のように「@DataClassName(‘Category’);」をつけて定義します。

@DataClassName('Category');

class Categories extends Table {

hogehoge...

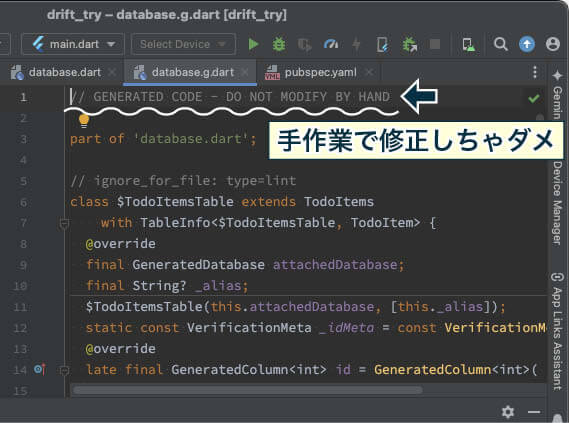

}「build_runner」で「〜.g.dart」を生成

データベースクラスの大枠が作れたら、ターミナルでbuild_runnerを走らせます。

dart run build_runner buildすると、「database.g.dart」が作成されます。

この「.g.dart」ファイルは、手入力で修正してはいけません。

テーブルクラスの構造を変えたときは、再度build_runnerを走らせます。

もし、すでにbuild_runnerを走らせたことがある場合は、その旨のエラーメッセージが出ることがあります。

その対処法として、ターミナルのメッセージに選択肢が示されるので、Deleteを選びます。

- Delete

- ignore

- ….. たしか、こんな感じの選択肢だったと思う…

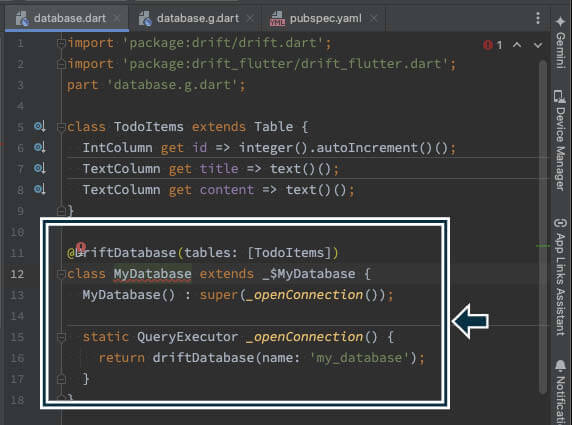

データベース接続のコンストラクターを作成

.g.dartのコード生成が終わったら、さきほど作った「MyDatabase」クラスにコンストラクタを作ります。

このコンストラクタで、データベースを保存する場所をDriftに伝えます。

このコードはDriftの公式サイトからコピペして、クラス名(MyDatabaseとextendsする_$の後の名前)と、driftDatabaseの引数(my_database)だけ修正すればOK。

@DriftDatabase(tables: [TodoItems])

class MyDatabase extends _$MyDatabase {

MyDatabase() : super(_openConnection());

static QueryExecutor _openConnection() {

return driftDatabase(name: 'my_database');

}「driftDatabase」の引数「name: 」は、SQLiteデータベースのファイルとして保存されるファイル名にもなります。

ここでは「my_database」としました。拡張子なしで指定します。

driftDatabase()クラスは「drift_flutterパッケージ」が必要なので、ファイルの冒頭にimport文で追加します。

import 'package:drift_flutter/drift_flutter.dart';スキーマバージョンの設定

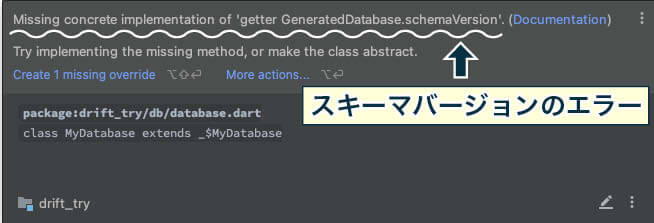

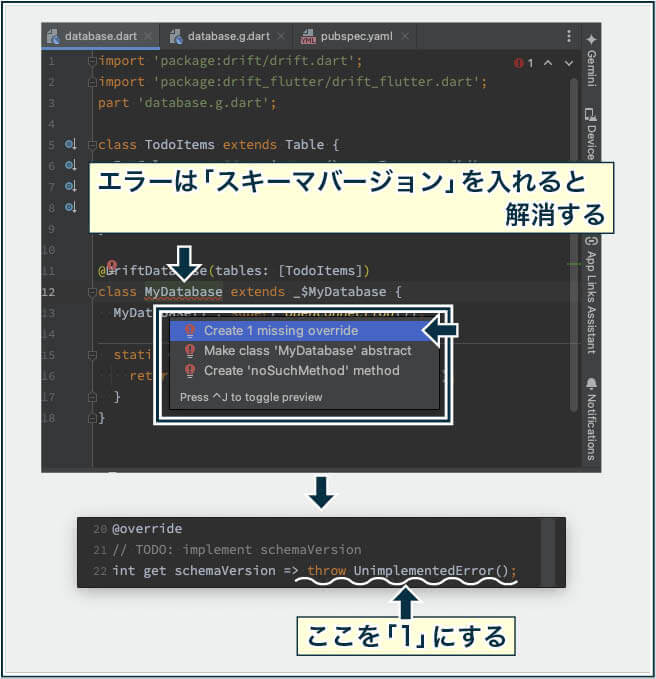

ここまでの段階では、クラス名(MyDatabase)が赤くエラー表示されていると思うけど、このエラーはスキーマバージョンを指定すると解消されます。

スキーマバージョンとは、作成したデータベースのバージョンです。

新規作成時は「1」です。

設定方法は、Drift公式サイトから「schemaVersion」の行をコピペしてもいいけど、クラス名(MyDatabase)から「オプション()+Enter()」で「Create 1 missing override」を選ぶとAndroid Studioが入れてくれます。

@override

// TODO: implement schemaVersion

int get schemaVersion => throw UnimplementedError();上のように自動挿入されたら、「throw UnimplementedError()」の部分を、下のコードのように「1」にすればOK。

@override

int get schemaVersion => 1;スキーマバージョンの数字は必ず1から始めます。

整数しか使えないので、「1.5」とかはダメです。

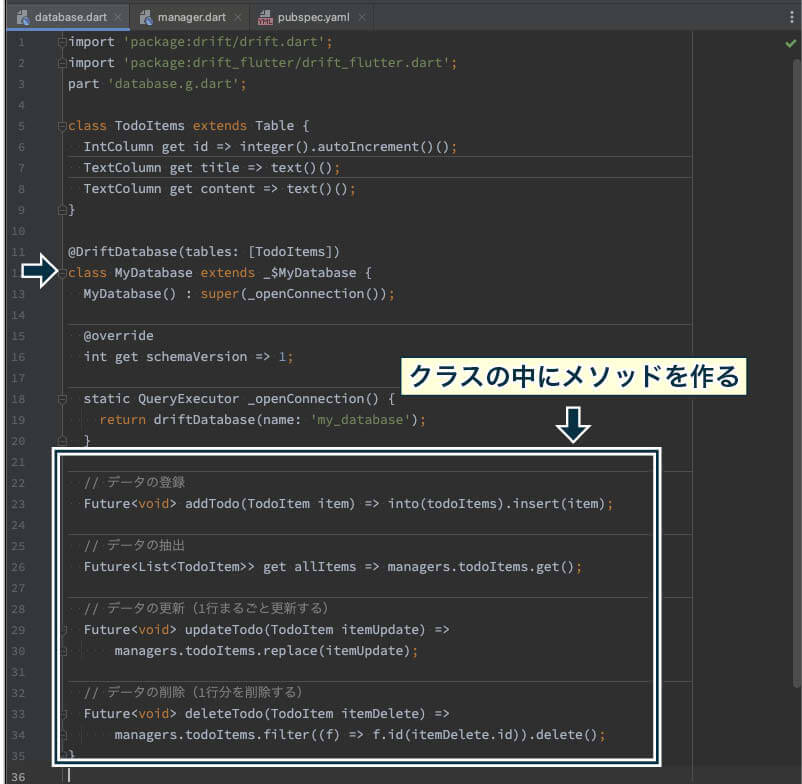

データベースの登録・抽出・更新・削除メソッドの作成

前項までが終わると、メソッドが作成できるようになります。

メソッドの作成は、プロジェクトやデータベースの規模に応じて構築方法が違ってくると思うけど、ここでは、最も基礎的な方法でデータベースを操作するSQLクエリをメソッドとして作成していきます。

これらのメソッドも、「database.dart」の中に書きます。

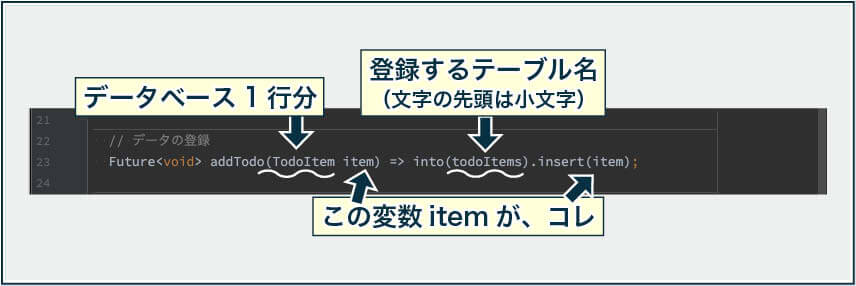

データの登録(Create)INSERT

初めてメソッドを作るときは文法がさっぱりわからないので、intoの引数にはとりあえずテーブル名の先頭を小文字に入力したら、その引数上でF4を押すと、「database.g.dart」の定義に飛ぶので、少し眺めるとなんとなくわかる、気がします…気がします…

Future<void> addTodo(TodoItem item) => into(todoItems).insert(item);データの抽出(Read)SELECT

Future<List<TodoItem>> get allItems => managers.todoItems.get();ここでは、get(ゲッター)を使っているけど、getを使わなければ下のように書いても同じ。

Future<List<TodoItem>> getAllItems() async {

return await managers.todoItems.get();

}データの更新(Update)

下のコードでは、データベースの1行分を丸ごと更新します。

Future<void> updateTodo(TodoItem itemUpdate) =>

managers.todoItems.replace(itemUpdate);データの削除(Delete)

対象となる1行を削除します。

コード内の「f」は、「filter」の「f」。

カラム名「id」の値でフィルターして、その値がデータベース内の値と一致したら削除する、という感じ。

Future<void> deleteTodo(TodoItem itemDelete) =>

managers.todoItems.filter((f) => f.id(itemDelete.id)).delete();データベースインスタンスの取得

メソッドができたら、いよいよそれを使う準備です。

データベースのインスタンスは、プロジェクトの中で1つだけ持つよう推奨されているので、トップレベルのグローバル変数として「main.dart」で宣言します。

import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:drift_try/db/database.dart';

late MyDatabase database;

void main() {

database = MyDatabase();

runApp(const MyApp());

}

「database.dart」をインポートして、MyDatabaseのクラス変数を宣言します。

先頭にはlateをつけて、null Safetyに対応させます。

参照したのは、Dart公式FAQの「Using the database」の項

クエリメソッドの実行

メソッドの実行は、「ElevatedButton」の「onPressed:」に入れてみました。

ここでは、main.dartだけで画面を作っています。(main.dartの全文はこの記事の最後のちょっと前に載せました)

// データの登録

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseIns(), child: const Text('登録')),

// データの削除

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseDel(), child: const Text('削除')),

// データの更新

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseUpdate(), child: const Text('30を修正')),

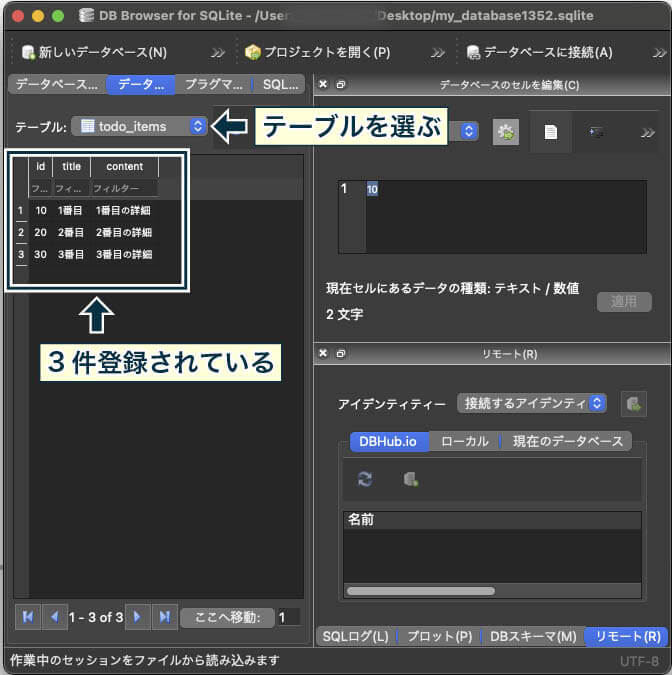

データの登録「_databaseIns()」

データベースに3行分を登録するElevatedButtonの処理コード。

_databaseIns() {

TodoItem item;

// 10 を登録

item = const TodoItem(id: 10, title: '1番目', content: '1番目の詳細');

database.addTodo(item);

// 20 を登録

item = const TodoItem(id: 20, title: '2番目', content: '2番目の詳細');

database.addTodo(item);

// 30 を登録

item = const TodoItem(id: 30, title: '3番目', content: '3番目の詳細');

database.addTodo(item);

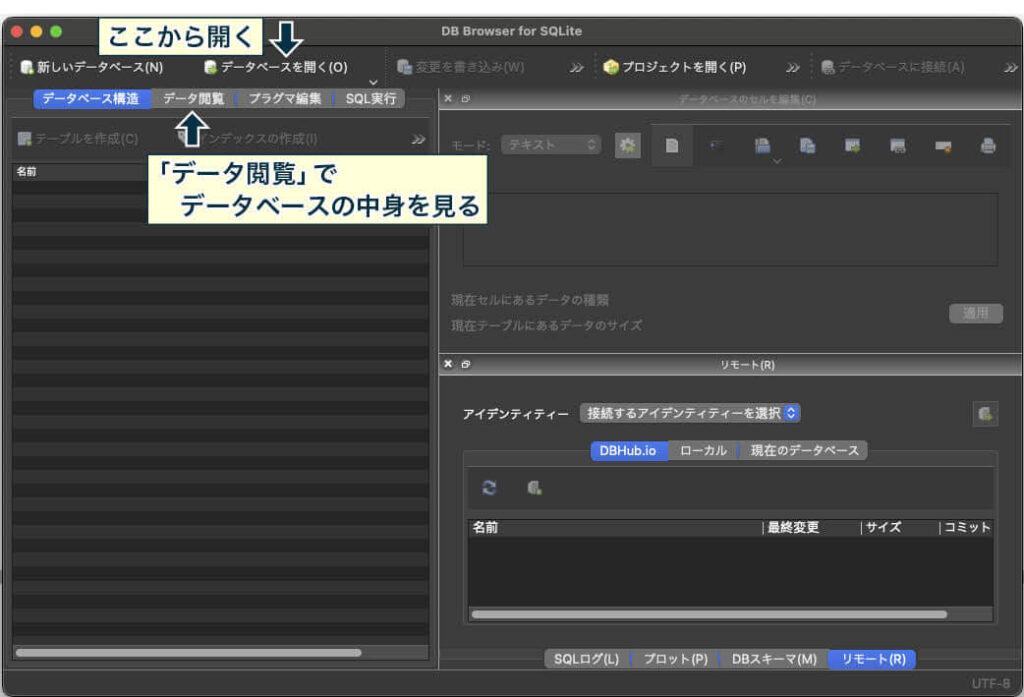

}「DB Browser for SQLite」で中身を見てみる

「DB Browser for SQLite」は、SQLiteまたはSQLCipherデータベースファイルを、視覚的に作成・検索・編集できるオープンソースツールです。

「DB Browser for SQLite」公式サイト

「DB Browser for SQLite」でデータベースの中身を見てみるには、メソッドの実行後にsqliteファイルをダウンロードして、「DB Browser for SQLite」で開きます。

Android Studioでsqliteファイルをダウンロードするには、「Device Explorer」から、「_/data/data/(プロジェクト名)/app_flutter/(データベース名).sqlite」を右クリックし、「Save as」です。

※プロジェクト名を確認するには、「(プロジェクトフォルダ)/android/app/build.gradle」というファイルの「android {namespace = “〜〜”」の値。

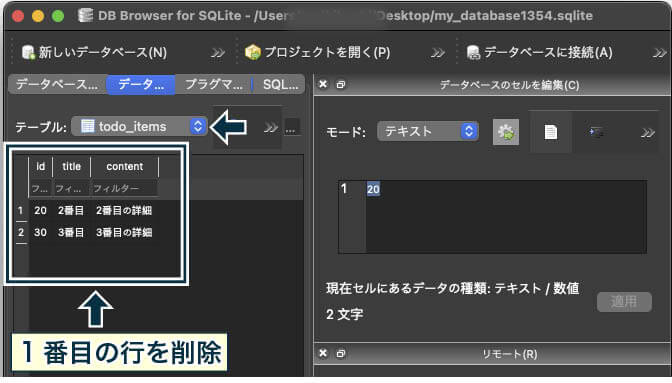

データの削除「_databaseDel()」

データベースの「id:10」の行を削除するElevatedButtonの処理コード。

_databaseDel() {

TodoItem item;

// 10 を削除

item = const TodoItem(id: 10, title: '1番目', content: '1番目の詳細');

database.deleteTodo(item);

}「DB Browser for SQLite」で中身を見てみる

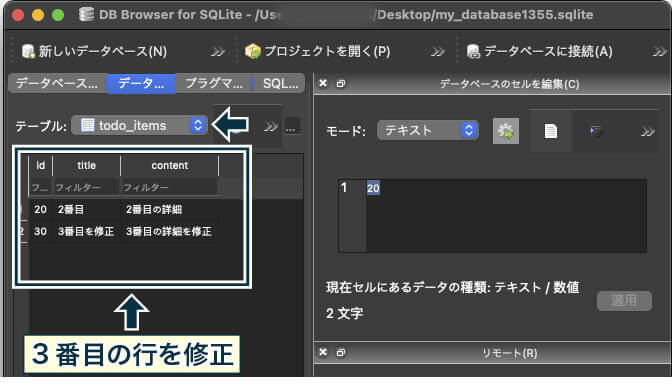

データの更新「_databaseUpdate()」

データベースの「id:30」の行を修正するElevatedButtonの処理コード。

_databaseUpdate() {

TodoItem item;

// 30 を修正

item = const TodoItem(id: 30, title: '3番目を修正', content: '3番目の詳細を修正');

database.updateTodo(item);

}「DB Browser for SQLite」で中身を見てみる

main.dartの全データ

import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:drift_try/db/database.dart';

late MyDatabase database;

void main() {

database = MyDatabase();

runApp(const MyApp());

}

class MyApp extends StatelessWidget {

const MyApp({super.key});

@override

Widget build(BuildContext context) {

return MaterialApp(

title: 'Driftの導入',

theme: ThemeData(

colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),

useMaterial3: true,

),

home: const MyHomePage(title: 'Driftの導入'),

);

}

}

class MyHomePage extends StatefulWidget {

const MyHomePage({super.key, required this.title});

final String title;

@override

State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();

}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {

@override

Widget build(BuildContext context) {

return Scaffold(

appBar: AppBar(

backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,

title: Text(widget.title),

),

body: Center(

child: Column(

mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

children: <Widget>[

// データの登録

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseIns(), child: const Text('登録')),

// データの削除

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseDel(), child: const Text('削除')),

// データの更新

ElevatedButton(

onPressed: () => _databaseUpdate(), child: const Text('30を修正')),

],

),

),

);

}

_databaseIns() {

TodoItem item;

// 10 を登録

item = const TodoItem(id: 10, title: '1番目', content: '1番目の詳細');

database.addTodo(item);

// 20 を登録

item = const TodoItem(id: 20, title: '2番目', content: '2番目の詳細');

database.addTodo(item);

// 30 を登録

item = const TodoItem(id: 30, title: '3番目', content: '3番目の詳細');

database.addTodo(item);

}

_databaseDel() {

TodoItem item;

// 10 を削除

item = const TodoItem(id: 10, title: '1番目', content: '1番目の詳細');

database.deleteTodo(item);

}

_databaseUpdate() {

TodoItem item;

// 30 を修正

item = const TodoItem(id: 30, title: '3番目を修正', content: '3番目の詳細を修正');

database.updateTodo(item);

}

}

Driftの特徴

Driftは、「sqlite3」「sqflite」などのライブラリ上に構築されたパッケージです。

Driftを使うと、SQL文を書かなくてもSQLiteデータベースを扱えますが、SQL文を直接書いても使えます。

DAOもサポートしているし、Providerでラップすることもできます。

この記事では、まずはDriftの導入とその基本概要をまとめました。

コメント